MARTHA ROSLER

“La domanda non è «è arte?»,

ma «arte di chi?».

La domanda non è «è arte?»,

ma «arte per chi?».

La domanda è

«che cosa è arte?»”

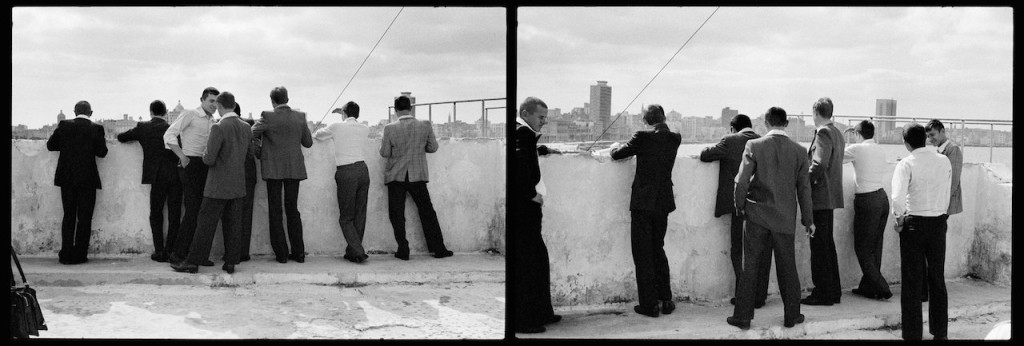

Soviet sailor at El Morro (From the series Cuba, January 1981)

© Martha Rosler, courtesy the artist

and Galleria Raffaella Cortese, Milano

L’opera di Martha Rosler è declinata attraverso un’ampia varietà di mezzi – fotografia, fotomontaggio, video, installazione, performance e pubblicazioni – e si distingue per l’impegno politico e ideologico, dedito all’analisi e alla critica di temi di rilevanza sociale quali la guerra, il cambiamento climatico, gli spazi pubblici, la gentrificazione. Il femminismo è uno dei fulcri della produzione di Rosler, una prospettiva da cui l’artista guarda il mondo e mette in discussione l’assetto del potere nella società occidentale. Coerentemente con l’ideologia femminista, in molti video l’artista pone se stessa di fronte alla telecamera, a impersonare diverse tipologie di donne, con un atteggiamento a tratti ironico, a tratti didattico; costante è l’evidenza del marcato accento di Brooklyn che caratterizza la sua voce, un espediente che serve all’artista per dichiarare la sua razza, genere e classe sociale, e che viene usato come antidoto all’omologazione dilagante. L’opera in mostra, Cuba, è una serie fotografica esposta per la prima volta nel 2012, ma realizzata nel 1981 durante un viaggio culturale organizzato da Ana Mendieta e Lucy Lippard. Passando per L’Avana, Santiago e Trinidad, Rosler ritrae negozi, edifici, persone, poster e cartelloni pubblicitari. Così come nella maggior parte dei suoi lavori fotografici, l’artista si concentra sugli spazi pubblici della vita quotidiana, ritraendo persone nei caffè, nelle chiese, nelle scuole, e restituendo una visione ravvicinata della società e della cultura cubana in un periodo in cui l’accesso al territorio è interdetto a molti cittadini statunitensi. È proprio attraverso i piccoli dettagli della vita comune che Martha Rosler riesce a comunicare l’aspetto più veritiero di un mondo che viene spesso filtrato confusamente attraverso il punto di vista della società capitalista.

CHIARA SAMUGHEO

“Il mio ideale è conoscere e raccontare le persone. La foto è un momento per condividere l’intimità, per raccontare una realtà altrimenti impercettibile. Negli anni della Guerra Fredda ci animava l’illusione di costruire un mondo migliore e, attraverso le foto, contribuire a denunciare i mali e le contraddizioni dell’Italia. Oggi, svanite le illusioni, mi piace commentare usi e costumi della gente e cercare analogie tra i continenti”

Le invasate di Galatina 1954

© Chiara Samugheo

Dal 1955 ritrae le dive del cinema italiano (tra cui Sophia Loren, Claudia Cardinale, Monica Vitti) e i più importanti registi del tempo (Fellini, Scorsese, Rossellini, Chaplin, Hitchcock), contribuendo con i suoi scatti – pubblicati in tutto il mondo da «Paris Match», «Vogue», «Life», «Vanity Fair» – alla costruzione dell’immaginario della “dolce vita”; questo mondo viene inquadrato però da un punto di vista più ravvicinato, intimo, che decostruisce il mito dell’irraggiungibilità dei personaggi dello star system e li restituisce a una dimensione più umana e reale. Il dato umano è ciò che interessa l’obiettivo di Chiara Samugheo fin dall’inizio della carriera, avviata con il fotogiornalismo. Di quest’ultima produzione fanno parte serie emblematiche di scatti in bianco e nero, di stampo neorealista: vere e proprie indagini antropologiche che restituiscono un ritratto schietto della società del dopoguerra. Le invasate, presente in mostra, è la serie di fotografie realizzate durante un reportage a Galatina, che immortala i riti del tarantismo.

ALESSANDRA SANGUINETTI

“I bambini sono affascinanti. Lo siamo stati tutti, e gran parte della nostra identità si è formata durante la nostra infanzia. In quanto società, proiettiamo molte delle nostre speranze, frustrazioni, tabù e aspirazioni sui bambini. E loro sono estremamente puri nel trasmettere come tutte queste cose li influenzino. Come potevo non fotografarli?”

Anahi ü (From the series Sweet Expectations) 1994

© Alessandra Sanguinetti, courtesy Yossi Milo Gallery, New York

Mentre lavora alla serie On the Sixth Day, incentrata sull’interazione tra gli allevatori e gli animali destinati al macello, l’artista conosce due ragazzine che vivono nella zona: si tratta delle cugine Guille e Belinda, protagoniste del suo più noto progetto a lungo termine, che ritrae le due ragazze in diverse fasi della vita. L’opera in mostra, Sweet Expectations, è una serie realizzata tra il 1992 e il 1997, in tempi e luoghi diversi, tra cui Brooklyn, Buenos Aires e Città del Messico: una scelta che rispecchia e ripercorre la vita stessa di Alessandra Sanguinetti, cresciuta tra l’emisfero nord e quello sud del continente americano. I protagonisti delle foto – tutte in bianco e nero – sono bambini ritratti in versione adulta, con abiti, atteggiamenti ed espressioni che contrastano con la loro giovane età. L’artista fa così convivere due tempi contrastanti all’interno delle sue fotografie: il tempo presente (quello dello scatto) e il futuro a cui alludono gli sguardi pensierosi e pieni di aspettative dei bambini. L’altra opera presente in mostra, Palestine, è il primo lavoro ambientato in un territorio prima sconosciuto all’artista. A proposito della sua esperienza in Palestina, Sanguinetti dichiara che la sua curiosità per il paese, la sua fascinazione per i paesaggi e per le persone del posto fanno sì che si sia sentita a suo agio nel territorio. Nonostante la barriera del linguaggio, non è mai stata trattata come una straniera, al contrario di quanto le succede viaggiando in Europa. Nelle fotografie, questa volta a colori, l’artista ritrae principalmente bambini in diverse aree dello stato, spesso nei campi profughi e in zone delle città in cui sono tangibili i segni distruttivi della guerra.

SAM TAYLOR – JOHNSON

“Uso la fotografia come punteggiatura, per segnare i capitoli fondamentali della vita. Il lavoro nasce da questa sensazione di libertà mentale e spirituale”

Soliloquy VI 1999

© Sam Taylor-Johnson, courtesy the artist

and White Cube Gallery, London

La sua produzione artistica si incentra sempre sul conflitto tra essere e apparire, su quella linea di confine in cui il senso dell’identità si divide tra l’interno e l’esterno, tra le esigenze sociali e quelle personali. L’opera in mostra, Soliloquy (1998-2001), come suggerisce il titolo stesso è una riflessione sulle tribolazioni dell’individuo moderno intrappolato in se stesso, una metafora della condizione umana. Con questa serie Sam Taylor-Johnson aspira a creare «qualcosa di surreale, una possibile narrazione». L’intento è evidente nella struttura compositiva delle immagini, ispirata alla tradizione della predella rinascimentale: un personaggio, solitamente Cristo, la Vergine o un Santo, già ritratto nel pannello principale, compariva nnuovamente nei riquadri sottostanti, in cui venivano rappresentati episodi della sua vita. Sam Taylor-Johnson sostituisce ai personaggi biblici della tradizione cristiana uomini dell’era contemporanea e nella porzione inferiore dell’immagine concretizza, attraverso immagini panoramiche, i desideri più reconditi dei protagonisti. Si tratta di visioni oniriche, criptiche, traduzione d’immagini mentali che sottolineano la fondamentale soggettività della percezione umana. L’osservatore non può che carpire significati parziali e sfuggenti di ciò che osserva, non può innestare un senso definitivo sulla scena cui assiste. Allo stesso tempo, però, egli proietta la propria soggettività sulle immagini, trasformando così l’immaginario privato dei protagonisti in qualcosa che è a loro estraneo.

DONATA WENDERS

“A volte è solo un fugace istante, un gesto o un movimento improvviso, quando ci chiediamo: «Cosa sto facendo veramente con la mia vita?». Spesso abbiamo paura della risposta, ma c’è ancora tanta speranza in questo interrogarsi, ed è anche il cuore della nostra identità”

The sower, Onomichi (From the series Journey to Onomichi) 2005

© Donata Wenders

Onomichi è una città della prefettura di Hiroshima, in Giappone. Journey to Onomichi è il libro di viaggio di Donata Wenders, del 2005, in cui la fotografa ci mostra una visione singolare del mondo, ovvero il mondo così come è, semplicemente. Nessuna spiegazione, nessuna nota aggiuntiva sulla pagina. Onomichi, vista da Wenders, resta avvolta nel mistero, un tipo di spazio, una terra su cui ogni giorno un dio delle piccole cose può deporre i suoi miracoli. Roland Barthes scrive: «In Giappone, il regno del significativo si estende molto oltre la lingua». E sembra che Donata Wenders abbia un’esperienza simile, sembra volersi concentrare sulla periferia della visione: sugli accessori di una piccola cerimonia, su delicate sagome in controluce. Una collezione di luci e personaggi: fragile, volatile e piena di poesia. Questa serie di fotografie consolida l’approccio estetico dell’artista in spazi estremamente fragili e tutte le immagini sembrano voler dare corpo a un’esistenza delicata, quasi invisibile. Ciò che esiste tra le persone è una sorta di campo, un fluido, un bene intangibile, una sfera energetica. Qualunque cosa sia, qui si è fatto visibile, al di là delle forme e delle strutture fisse. Ciò che rimane, quando tutto il resto non è più.